Ende letzten Jahres habe ich, aus Wut über die Ignoranz mancher Booker, eine Liste von 100 Frauen erstellt, die ich beim diesjährigen Festivalsommer gerne auf der Bühne gesehen hätte. Wer hätte zu dem Zeitpunkt gedacht, dass wir dieses Jahr überhaupt keinen Festivalsommer haben würden? Verrückte Zeiten. So traurig das ist, eins ist mir in den letzten Monaten zumindest aufgefallen: auch wenn sich damit die Diskussion über Gender-Balanced-Line-Ups in diesem Jahr erst einmal erledigt hat, werde ich das Gefühl nicht los, dass das etwas seltsame Musikjahr 2020 sich zumindest Release-technisch sehr stark in Frauenhand befindet. Seit Wochen nehme ich mir vor diesen Artikel zu schreiben, aber dann kommt wieder eine Albumveröffentlichung hinzu, die ich erstmal abwarten möchte, um sie in diese Liste mit aufzunehmen. Jetzt ist das Jahr schon zur Hälfte rum, und wenn ich an dieser Stelle nicht einen (ersten) Schlussstrich ziehe, werde ich wahrscheinlich nie damit fertig.

Bis auf wenige Ausnahmen stammen die Alben, die ich dieses Jahr am meisten gehört habe, aus der Hand von Musikerinnen. Das habe ich mir noch nicht einmal bewusst ausgesucht, aber es ist doch eine mehr als erfreuliche Bilanz. Hier kommt eine Auswahl, die natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr tolle Musikerinnen dort draußen.

Taylor Swift „folklore“

Dass Taylor Swift kein Jahr nach ihrem letzten Album „Lover“ ihr nächstes Werk ankündigt und einen Tag später veröffentlicht, dürfte vielleicht die musikalische Überraschung des Jahres sein. „folklore“ ist, ganz Spiegel unserer Zeit, das bis jetzt zurückhaltendste Taylor Swift Album geworden, ein nachdenkliches, introspektives Werk, das trotzdem mit dem typisch Swift-schen Songwriting besticht. Als einziges könnte man bemängeln, dass ausgerechnet „folklore“ als das Album gefeiert wird, das Taylor Swift als ernstzunehmende Songwriterin etabliert. Schon mal ein Popalbum wie „1989“ geschrieben? Dann reden wir weiter.

Charli XCX „How I’m Feeling Now“

Charli XCX hat in sechs Wochen Quarantäne ein Album geschrieben, aufgenommen und produziert. Sie hat Singles veröffentlicht und Videos dazu gedreht, Cover-Shootings organisiert und ihre Fans über Instagram in den Entstehungsprozess unmittelbar mit einbezogen – das alles in der striktesten Lockdown-Phase innerhalb ihrer eigenen vier Wände. Dabei herausgekommen ist wie nebenbei das Album, auf dem Charli XCX so gut wie noch nie der Spagat zwischen Bubblegum Pop und schrägen Electronica gelingt und das, auf kaum nachzuahmende Weise, ein faszinierendes Zeitdokument ist.

Nadine Shah „Kitchen Sink“

Als mein Mann zum ersten Mal Nadine Shahs Album „Kitchen Sink“ hört, fasst er es mit folgenden Worten zusammen: „ Sie klingt als wären Jehnny Beth und Anna Calvi ihre jungen, wilden Töchter.“ Besser könnte man es kaum auf den Punkt bringen (obwohl Nadine Shah auf dem Papier tatsächlich die jüngste der drei ist). Vielleicht liegt es an der Kombination aus ihrem würdevollen Gesang, ihrem reifen Songwriting und den cleveren Arrangements? Ein bisschen wild ist das Ganze schon auch. Und auf jeden Fall sehr einzigartig.

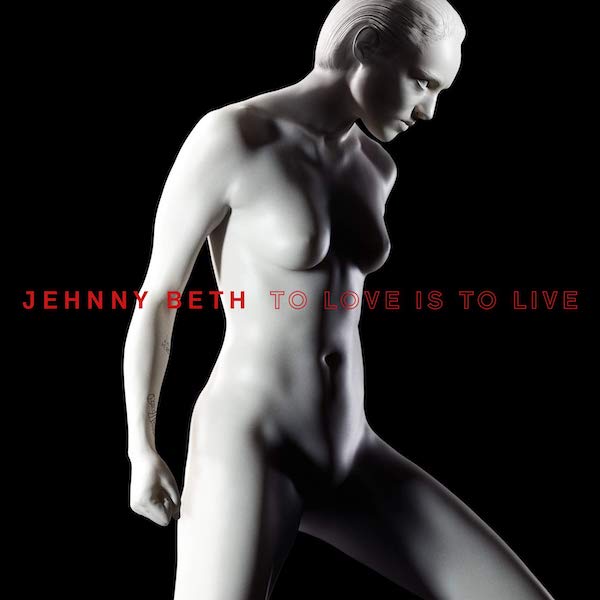

Jehnny Beth „To Love Is To Live“

Das Solo-Debütalbum der Savages Frontfrau ist düster und roh genauso wie zärtlich und sexy. Jehnny Beth stößt mit ihren Songs hinab in tiefe Abgründe und trägt einen auf ihren Armen daraus empor. Ein Werk, das sich schlecht nebenbei hört und volle Aufmerksamkeit verlangt, einen dafür aber umso tiefgreifender belohnt. Musikalisch könnte es dabei kaum kreativer und abwechslungsreicher sein.

Balbina „Punkt.“

Balbina wagt auf ihrem dritten Album so einiges. Sie covert Rammstein. Sie singt englisch und deutsch im Wechsel. Sie setzt auf Bedeutung, Tiefgründigkeit und üppige Arrangements. Und ihre Stimme für sich allein ist schon ein Wagnis. Ein faszinierendes, schillerndes Album, das abseits des Einheitsbreis der (deutschen) Musikindustrie wandert und inhaltlich wie ein Befreiungsschlag funktioniert. Punkt.

Phoebe Bridgers „Punisher“

Irgendwo zwischen Zurückhaltung, Verspieltheit und sanftem Bombast bewegt sich das zweite Album der Amerikanerin, die einem nicht nur mit ihren Songs das Herz bricht, sondern auch mit ihrem Humor und ihrer umwerfenden Offenheit im Umgang mit den eigenen Dämonen. Spätestens wenn sie dann auch noch in ihrem Skelett-Onesie auftritt, sollte es um einen geschehen sein. Phoebe Bridgers schreibt wunderbar traurige Songs, die trotzdem positiv stimmen. Genau hinhören lohnt sich, denn obendrauf ist sie eine der besten Texterinnen unserer Zeit.

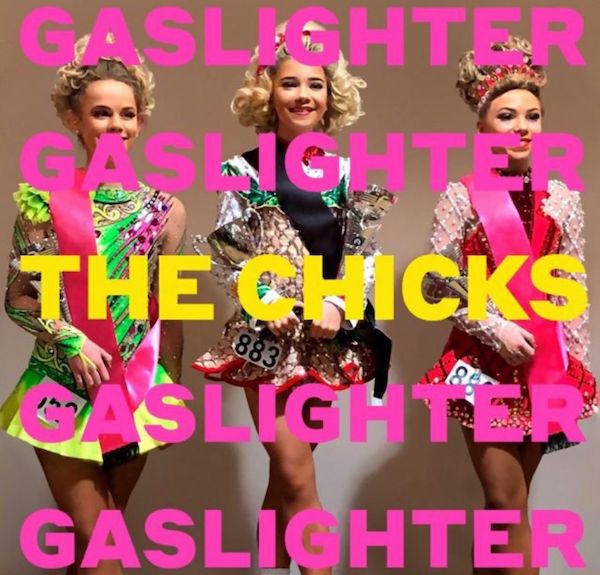

The Chicks „Gaslighter“

Nach mehr als 14 Jahren Pause meldet sich das Modern Country Trio mit einem Knall zurück. Die drei verbannen das ursprüngliche Dixie aus ihrem Namen und veröffentlichen ein Album, das gesellschaftlich relevant und gleichzeitig eine emotionale Abrechnung mit persönlichem Schmerz ist. Und wer auf Taylor Swifts „folklore“ den klassischen, von Produzent Jack Antonoff geprägten Sound vermisst, der wird hier definitiv fündig. Selten klangen Banjo und Geige sexier.

Nova Twins „Who Are The Girls?“

Die Girls, das sind Bassistin Georgia South und Sängerin/Gitarristin Amy Love, die mit Sicherheit eines der wildesten Debütalben des Jahres abgeliefert haben. Irgendwo zwischen Punk, Rap, Noise Rock und Heavy Metal ließe sich der Sound des Duos aus London vielleicht ansiedeln, aber da es für die beiden nie Vorbilder gab, in denen sie sich gespiegelt sahen, kreierten sie kurzerhand ihren eigenen Sound. Nova Girls versuchen mit ihrer Musik einen Raum zu schaffen für all die, die wie sie das Gefühl kennen, nirgendwo reinzupassen. Und das ist ein sehr lauter, aber umso aufregender Raum geworden.

Hayley Williams „Petals For Armor“

Paramore Frontfrau Hayley Williams hat mit ihrem Solo-Debütalbum ein großes Pop-Album veröffentlicht. Ernsthaftigkeit und Verletzlichkeit finden hier genauso Raum wie Selbstakzeptanz und ein positives Lebensgefühl. Hier und da wird sogar ein regelrecht funky Tanzbein geschwungen. Ursprünglich in drei Teilen veröffentlicht, fügte das Album sich am Ende zu einem stimmigen Ganzen zusammen. Die erste Single „Simmer“ dürfte sich ganz locker im Ranking der besten Songs des Jahres wiederfinden.

Mia. „Limbo“

Wer jemals mit Mia. „KopfÜber“ „Limbo“ getanzt hat, der weiß, dass es im Mia.-Universum „No Bad Days“ gibt. Die Berliner Band rund um Frontfrau Mieze Katz hat auch mit ihrem inzwischen 7. Studioalbum einen Platz geschaffen, an dem man sich aufgehoben und akzeptiert fühlt. Musik als Fluchtpunkt, Trost und Lebensgefühl.

Liza Anne „Bad Vacation“

„Bad Vacation“ ist ein ganz erstaunliches Album. Liza Anne gibt dem klassischen Indie-Rock mit intelligenten Texten, Humor und ungewöhnlichen Arrangements ihren eigenen Twist. Zwischen eingängig und manchmal sperrig bewegen sich die Songs, über allem thront Liza Annes rotzige Gitarre. Ein Album für alle, die gerade das Gefühl haben, sich in einem schlechten Urlaub zu finden und mal so richtig Dampf ablassen wollen. Bleibt zu hoffen, dass sie damit, trotz Taylor Swifts Überraschungsrelease am gleichen Tag, die ihr gebührende Aufmerksamkeit bekommt.

Soko „Feel Feelings“

Man kann sie fühlen, die großen Gefühle, wenn man sich an Sokos neues Album wagt. Soko erzählt darauf von Suche nach Liebe, dem Recht auf Traurigkeit und Selbstbestimmtheit, sie strebt nach Unabhängigkeit von Normen und Strukturen. Musikalisch singt, seufzt und haucht sie sich durch die 12 Songs, die so herrlich sleazy sind, dass man dazu knutschen möchte bis einem die Luft weg bleibt. Mit Männlein, mit Weiblein, mit allem dazwischen. Und dann direkt nochmal von vorne anfangen.

HAIM „Women In Music Pt. III“

„Women In Music Pt. III“, das dritte HAIM Album, beginnt mit einem Beat, der einen direkt in die Neunziger katapultiert. Aber sobald die Gitarre dazu kommt und Danielle Haims Gesang einsetzet spürt man sofort und ohne Zweifel, dass man sich bei HAIM befindet. Der Sound der drei Schwestern ist charakteristisch und entwickelt sich gleichzeitig weiter. Kaum ein Album verbreitet diesen Sommer bessere Laune ist dabei gleichzeitig tiefgründig und reflektiert. Man kann dazu übrigens besonders gut auf Socken durch die Wohnung schlittern.

Dream Wife „So When You Gonna…“

Als ich vor kurzem in einem ständig zusammenbrechenden Video-Chatroom versucht habe, ein Interview mit Rakel, Alice und Bella von Dream Wife zu führen, kam mir spontan der Gedanke, wie sich das zweite Album der drei am besten zusammen fassen ließe: man möchte mit ihnen abrocken und sie gleichzeitig knuddeln. Eine Definition, mit der Dream Wife sich sofort einverstanden erklärten. Süß und wild, liebevoll und voll auf die 12. Feministischer Punkrock trifft auf Pop und wird dabei im Jahr 2020 so relevant wie schon lange nicht mehr.

Hinds „The Prettiest Curse“

Die spanische Band Hinds kann mehr als nur ein Lied singen. Zum Beispiel davon, wie es sich anfühlt, ständig als eine Gruppe schöner Frauen angesehen zu werden, der jemand (im Zweifelsfall natürlich ein Mann) ein paar Instrumente in die Hand gedrückt hat. Kann man sich ja kaum vorstellen, dass vier Frauen es schaffen, ein derart abwechslungsreiches und originelles Werk zu kreieren wie ihr neuestes Album. Dafür haben die vier ihre Angst überwunden zu poppig zu klingen, was sich definitiv ausgezahlt hat. Und besonders sweet wird es, wenn hier und da ihre spanische Herkunft durchklingt.

Rina Sawayama „SAWAYAMA“

Wie könnte man den Sound von Rina Sawayama am besten beschreiben? Vielleicht als Popmusik mit „WTF“-Effekt. Über radiotauglichen Pop haut die britisch/japanische Sängerin gerne mal die ein oder andere Heavy Metal Gitarre – Britney Spears trifft auf Korn, sozusagen. Unterschätzen sollte man diesen schrägen Genre-Mix aber nicht, zumal Rina Sawayama in ihren Texten gerne mit gesellschaftlichen Phänomenen wie zum Beispiel Konsumsucht und rassistischen Stereotypen abrechnet. In England ist das ein ziemlicher Hit. Hier kommt man bestimmt auch noch auf den Trichter.

Soccer Mommy „color theory“

Mit 22 Jahren hat Sophie Allison aka Soccer Mommy dieses Jahr ihr zweites Album veröffentlicht. Darin verarbeitet sie mutig die psychischen und familiären Probleme, die sie seit ihrer Pubertät prägen. „color theory“ ist inhaltlich in drei Abschnitte unterteilt, die jeweils einer Farbe gewidmet sind: Blau steht für Depression und Selbstverletzung, Gelb für körperliche und geistige Krankheiten, Grau für Verlustangst. Dabei ist „color theory“, bei aller inhaltlichen Härte, kein deprimierendes Album geworden sondern eine Sammlung berührender, manchmal nahezu zärtlicher Bedroom-Indie-Songs von erstaunlicher Reife.